8月24日,国家自然科学基金委员会发布《关于2023年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果的通告》,我校共获批22项!其中面上项目6项、青年项目16项,资助经费共计785万元。国家自然科学基金项目是我国基础研究的主要资助渠道之一,其项目数量和资助经费在一定程度上反映了高校的基础研究水平,是评价高校科研实力的重要指标之一。

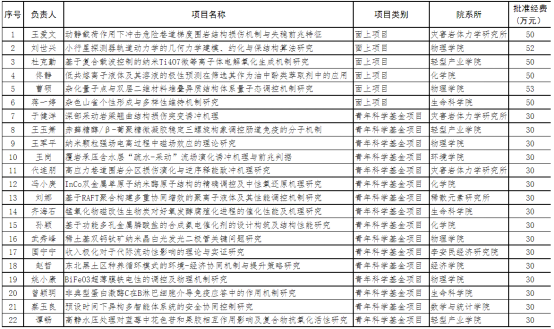

2023年度辽宁大学国家自然科学基金项目获批情况

本次成果的取得,是我校践行主题教育重实践总要求的具体体现,是持续推动理工科振兴和“双一流”建设取得的突出成果。在广大科研工作者的不断努力下,本年度集中申报项目获批数较上一年度增长83%。

长期以来,我校高度重视国家自然科学基金项目的管理工作,始终以“提前布局、稳步推进”为原则,不断完善科研管理制度,夯实基金管理基础,提高科技服务质效,以强化项目培育和提高科研人员积极性为重点,坚持早部署、广动员、深推进,邀请校内外专家对申报工作开展全方位指导。2023年初,我校对申报工作采取内外协同、校院联动方式,首次开展“基金导师制度”,采取“自愿对接,院所协调,学校统筹”的原则开展三轮评审辅导,同时实行院内初审、小同行评审、学校复审“三步走”评审机制,集聚申报工作最大合力,实现了我校国自然集中申报期申报数量217项的历史新高。在充分调动申报积极性的基础上,我校国自然立项数量也实现历史新高。

获批项目介绍

项目名称:动静载荷作用下冲击危险巷道梯度围岩结构损伤机制与失稳前兆特征

负责人简介:王爱文,教授,博士研究生导师。2018年入选新疆“天池百人”计划,2020年入选辽宁省“兴辽英才计划”青年拔尖人才,2022年获全国煤炭青年科技奖。现任辽宁大学灾害岩体力学研究所副所长,兼任中国煤炭学会煤矿动力灾害防治专业委员会委员、副秘书长,中国矿山安全学会冲击地压与岩爆防治专业委员会兼职秘书长,中国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会第五届委员会委员,中国岩石力学与工程学会矿山冲击地压专业委员会委员,辽宁省、吉林省、内蒙古自治区、陕西省煤矿安全生产专家。主持国家自然基金项目3项、国家重点研发计划项目子课题1项,作为骨干参与完成多项国家级科研项目,主持完成20余项校企合作科研项目。获国家科技进步奖二等奖1项(第5位),省部级科技进步奖励奖3项,发表学术论文30余篇,授权国家发明专利16项,参与制定国家标准2项。

项目类型:面上项目

项目简介:项目针对冲击地压危险巷道围岩梯度结构特征,紧密围绕动静载荷作用下巷道梯度围岩结构的损伤机制与失稳前兆特征这一关键科学问题开展研究。把冲击地压巷道看作结构系统来研究,从巷道围岩的结构效应出发探讨其失稳致灾的根源与前兆特征,探索梯度围岩结构位移与其结构损伤变量及其稳定性系数的定量关系,给出梯度围岩结构动态稳定性系数及其位移预警判据。研究成果是从一个新的角度审视巷道冲击地压发生机理与监测预警、解决实践存在的问题,基于对核心科学问题的解答,能更准确应用于巷道卸压与支护参数的确定,提升巷道冲击地压监测预警的准确性。

项目名称:小行星探测器轨道动力学的几何力学建模、约化与保结构算法研究

负责人简介:刘世兴,辽宁大学物理学院教授、博士生导师、物理学系主任,2012年毕业于北京理工大学宇航学院,获得工学博士学位。主要从事动力学与控制的研究工作,主持完成国家自然科学基金面上项目2项,作为子课题负责人参与在研国家自然科学基金重点项目1项,主持完成省级科研课题3项,发表高水平论文40多篇。

项目类型:面上项目

项目简介:本项目针对小行星探测轨道动力学建模和高精度计算问题,基于现代分析力学的几何力学方法,结合摄动理论,利用对称约化理论、最优控制理论和保结构算法思想,开展在多种引力和非引力摄动因素影响下小行星探测器轨道动力学建模、动力学方程的对称约化和保结构算法研究。项目的实施为分析力学研究提出了新的问题,扩展和完善了分析力学的几何力学理论和几何数值积分方法,促进分析动力学理论和计算方法的创新与发展;同时,为小行星探测器轨道的优化设计与控制研究提供新的研究工具和高精度的数值积分方法,为我国未来小行星探测活动做理论储备。

项目名称:基于复合载波控制的纳米Ti4O7微等离子体电解氧化生成机制研究

负责人简介:杜克勤,男,轻型产业学院教授。一直致力于电化学智造技术的研发,提出“电极分形阻抗频谱响应载波控制”理论,应用于微等离子体电解氧化(PEO)等电化学过程,实现智能控制。先后主持完成科研项目42项,其中包括国家自然科学基金面上项目等国家级课题4项、省级课题3项以及若干企业横向项目等;在研国家级项目2项;发表论文46篇,申报专利30项。

项目类型:面上项目

项目简介:质子交换膜(PEM)电解制氢及燃料电池是国家“十四五”科技重点研发计划重点专项立项攻关的关键技术。碳类催化剂载体稳定性差是催化剂活性衰退和利用率低等问题的关键原因之一,成为PEM电堆的瓶颈问题。

Ti4O7导电陶瓷具有高稳定性优势,是最具前景的非碳类载体之一。然而,作为催化剂载体其低比表面特性严重损害贵金属利用率。本项目聚焦这一核心材料,揭示A/R-TiO2相变以及Ti4O7还原两个步骤高温反应(≥1000℃)固有机制会自发破坏微观结构。首次提出采用PEO技术在低温下制备具有纳米结构的R-TiO2晶种做Ti4O7前躯体材料以降低相变温度,并引入Ti-N键复合相掺杂以降低Ti4O7还原温度(≤800℃)。PEO过程中生成R-TiO2晶种抑制Ti-N键掺杂形成纳米共晶键合机制是亟待解决的关键科学问题,采用复合载波频谱控制技术解决氧化膜内金红石相晶种粗大和Ti-N掺杂量低的难题,制备纳米Ti4O7并探索其在PEM电堆上的使役性能,解决一直制约商业应用的卡脖子难题,为制备高稳定性导电活性材料奠定理论和方法基础。

项目名称:低共熔离子液体及其溶液的极性预测在筛选其作为油中酚类萃取剂中的应用

负责人简介:佟静,博士,教授,博士生导师。曾获辽宁省高等学校优秀中青年骨干教师,辽宁大学中青年骨干教师,辽宁大学优秀本科生教师,辽宁省“百千万人才工程”百人层次入选者等荣誉称号。主持国家级和省部级自然科学基金资助项目共10项。以第一作者及通讯作者在国内外有影响力的期刊上发表学术论文60余篇。申报的项目《稀散金属铼功能化合物的合成及其绿色溶剂研究》和《绿色功能材料的构筑及其在环境污染物处理和资源回收中应用研究》分别荣获2011年和2019年度辽宁省自然科学奖二等奖;发表的论文多次获得“辽宁省自然科学学术成果奖”。

项目类型:面上项目

项目简介:低共熔离子液体可以作为油中酚的萃取剂。对于分子间的相互作用以及化学热力学问题的研究在功能材料的构筑和结构调控中都具有非常重要的理论和实际意义。在应用方面,将筛选出的极性较强的低共熔离子液体应用于油中酚的萃取实验,探究萃取机理和萃取效率的影响因素,揭示极性对其形成氢键能力的调控本质。这种创新的液体极性的表征途径,具有较高的学术价值;同时使得煤热解油中酚的分离向更加绿色环保的新型方法发生质的转变,对工业生产具有重要的指导意义。

项目名称:杂化量子点与双层二维材料堆叠异质结构体系量子态调控机制研究

负责人简介:曹硕:副教授,硕士生导师,物理学院基础物理系主任(基础与近代物理实验室主任),教育部大学物理课程教学指导委员会东北地区工作委员会委员。2000年辽宁大学物理系本科毕业、2004年辽大物理学院硕士毕业留校任教至今,2015年中国科学院物理研究所博士毕业(获得2015年中国科学院大学三好学生标兵荣誉),2019年美国斯坦福大学电子工程系访问学者(任2020届斯坦福大学中国学生学者联合会访问学者部副部长)。主持参与省级、国家级项目多项,以第一作者及通讯作者身份在《Nano Research》等高水平期刊发表SCI论文十数篇,指导研究生数人,研究方向为低维纳米材料与器件光电与激子物理。坚持立德树人为根本,先后主讲本科生《大学物理与实验》《电子线路(模拟、数字)与实验》《固体物理》《近代物理实验》《物理专业实验》《应用物理研究型实验》,研究生《固体理论》等课程,辽宁省一流本科课程《近代物理实验》负责人,主持省级教改项目、教育部产学合作协同育人项目多项。

项目类型:面上项目

项目简介:研究杂化零维量子点与二维材料双层堆叠异质结构能级轨道耦合,电子跃迁,电荷转移,电荷波函数与激子扩散行为操控、复合发光微观机制。探索杂化低维体系中二维莫尔超晶格周期势场对量子点激子行为的影响机制,探究量子点激子与二维结构能谷激子耦合机制。项目的研究成果有利于基于微观量子机制制备与操控杂化低维体系新奇光电特性有效应用,亦有利于在杂化低维体系,精细操控激子凝聚、探索实现激子量子信息科学应用。

项目名称:杂色山雀个性形成与多样性维持机制研究

负责人简介:蒋一婷,现任辽宁大生命科学院讲师。于2018年毕业于法国巴黎萨克雷大学、巴黎第十一大学,获得生物学博士学位。承担本科和研究生教学工作,并荣获2021年辽宁大学优秀主讲教师称号。致力于鸟类学研究,专注于行为生态学和保护生物学领域,在相关领域发表十余篇SCI论文。

项目类型:面上项目

项目简介:个性是解释个体与物种行为差异的重要因素之一,个性研究在过去近30年里持续增长,是行为生态学和进化生态学的热点问题。研究发现,共同的调控机制可能导致某些行为共同发生,但这并不是个性形成的唯一因素,目前个性形成的机制尚不明确。为解释种群中个性的多样性,现有研究专注比较了不同个性在相似情境下的适合度,而忽略了生存和繁殖产生的不同情境,难以全面揭示问题本质。本研究拟以辽宁仙人洞国家级自然保护区杂色山雀Sittiparus varius为研究对象,以生活节奏综合征假说为切入点,探讨身体状况预期的生活史快慢与个性的关系,同时探究个性在生存和繁殖两大方面多个情境下的适合度优劣势,利用野生种群全面揭示个性形成机制与个性多样性的维持机制。本研究旨在深入探讨鸟类行为策略的决定因素,为动物个性形成提供新思路,综合检验自然选择压力对个性的异质选择,阐明动物个性多样性的维持机制,并为动物个性研究提供新的研究范例。

项目名称:深部采动岩梁翘曲结构损伤突变诱冲机理

负责人简介:于健洋,工学博士,副教授。2019年1月,博士毕业于东北大学采矿工程专业;2020年至2022年,东北大学深部金属矿山安全开采教育部重点实验室,力学博士后,目前任职于辽宁大学灾害岩体力学研究所。在矿山压力与岩层控制领域拥有丰富研究经验,同时涉足智慧矿山、矿山工业物联网等领域。发表论文12篇,其中SCI论文6篇,EI检索2篇,其他核心期刊4篇。荣获2020年冶金矿山企业管理现代化创新成果一等奖,并参与了4项标准制定工作。主持参与多项国家纵向和横向课题,涵盖基于数字孪生技术的露天采场爆破效果评价、地下铁矿智能爆破参数优化与炮孔围岩变形机理、矿山压力与岩层控制机理等内容。

项目类型:青年项目

项目简介:煤矿深部开采的冲击地压灾害是我国向深部资源进军的重要安全难题。深部开采环境的高应力、强扰动作用引起覆岩结构突变性失稳是冲击地压发生的主要原因。本项目以“关键层理论”和“传递岩梁理论”为基础,结合成熟的“外伸梁”弯曲模型,构建以采动煤岩承压区及顶板扰动变形影响区为主体骨架的岩梁翘曲结构形式。通过岩梁翘曲结构的范式转换,缩小覆岩结构研究范围,聚焦采动影响范围内的结构承压危险区。项目以结构突变诱冲视角,分析岩梁翘曲结构“扰动变形—损伤裂化—突变失稳”时空演化规律;以深部采动围岩变形、位移等监测数据,构建结构扰动变形模型,采用图像识别和微震监测技术对岩梁翘曲结构的损伤裂纹进行精细化表征,结合煤岩损伤突变抛掷试验,探究覆岩结构动态演化过程的损伤突变失稳机制,揭示深部采动岩梁翘曲结构损伤突变诱冲机理,为冲击地压的源头防治奠定理论基础。

项目名称:赤藓糖醇/β-葡聚糖微凝胶稳定三螺旋构象调控肠道免疫的分子机制

负责人简介:王玉箫,辽宁大学副教授,硕士生导师,2021年6月毕业于南昌大学获博士学位,大连工业大学在站博士后,入选沈阳市D类人才,任中国食品科学技术学会委员、英文期刊Food and health青年编委,主持国家自然科学基金青年基金、中国博士后科学基金面上项目、2023年度辽宁省应用基础研究计划等国家级、省部级课题5项,参与“十四五”国家重点研发计划项目、国家自然科学基金面上项目、江西省重点研发计划等10余项,发表论文20余篇,其中以第一(含共同)作者身份在Carbohydrate Polymers、Food Hydrocolloids等杂志上发表SCI论文12篇(其中一区Top期刊10篇,影响因子大于10),英文著作2章,获辽宁省林业科学技术二等奖等荣誉。

项目类型:青年项目

项目介绍:挖掘药食同源菌菇多糖的高级结构-功能活性构效关系是膳食多糖精准营养干预的研究前沿。β-葡聚糖是菌菇中最主要的活性成分,其独特的空间构象与肠道免疫活性相关。胃肠道消化会破坏其优势构象,无法充分发挥肠道免疫功能,导致β-葡聚糖链构象-肠道免疫构效机制至今不明。为解决胃肠道消化破坏β-葡聚糖三螺旋优势构象稳定性,从而造成三螺旋构象-肠道免疫构效机制至今不明的问题,本项目以消化过程中构象稳态为切入点,旨在阐明赤藓糖醇/β-葡聚糖微凝胶三螺旋构象对肠道免疫调控机制这一科学问题。

项目名称:纳米颗粒强场电离过程中磁场效应的理论研究

负责人简介:王军平,物理学院讲师,上海交通大学博士,华东师范大学博士后,研究领域为超快强场光物理与阿秒物理,主要利用数值求解含时薛定谔方程的方法,结合经典、半经典理论,对超短飞秒或者阿秒激光脉冲作用下的原子、分子、纳米体系的超快动力学进行理论模拟,解释已有实验结果或预言新的物理现象,探讨如何利用光场去探测和控制原子分子内部的超快动力学过程。近年来与实验组合作在PNAS,Phys. Rev. Lett.,Phys. Rev. A等期刊发表学术论文十余篇。主持辽宁省教育厅面上项目1项,辽宁省科技厅博士科研启动基金1项,辽宁大学青年科研基金1项,辽宁大学学科建设项目1项。

项目类型:青年项目

项目简介:纳米颗粒作为介于宏观凝聚体与微观原子分子之间的一种特殊物质,为我们提供了探索微观粒子到宏观物质物理性质转变的桥梁。由于其特殊的表面效应和近场增强效应,在强激光与纳米颗粒作用过程中产生了众多颠覆性的科学技术,例如光纳米催化、激光精密加工、靶向光动力药物治疗等。强激光场作用下纳米颗粒的微观电子离子超快运动决定了纳米结构在实际应用中的宏观物理性质。因此,本项目聚焦于纳米颗粒强场电离中电子动量前向偏移现象,通过建立包含磁场效应的理论模型解释其背后的物理机制。本项目的研究对完善现有理论、发现新的物理机制,并发展新的实际应用具有重要意义。

项目名称:覆岩承压含水层“疏水-采动”流场演化诱冲机理与前兆判据

负责人简介:王岗,男,1992年4月出生,环境学院讲师,博士,硕士生导师,工程力学系副主任。主要从事矿山动力灾害防治方面的教学和科研工作。主持辽宁省科技厅项目1项、校企合作项目1项。第一作者发表学术论文9篇(SCI/EI 4篇)。获市厅级科技奖项2项。获辽宁大学本科教学成果奖一等奖1项。

项目类型:青年项目

项目简介:近几年在我国陕蒙、甘肃、山东等主要产煤矿区由于洛河组、石盒子组等覆岩承压含水层的存在,工作面采掘期间顶板疏水量极大,导致覆岩大量疏水后回采诱发冲击地压灾害问题日益凸显,已成为制约我国顶板富水矿井煤炭安全高效开采的难题。

项目将现场调研、室内试验、数值计算和理论分析方法相结合,聚焦疏水-采动流场时空演化对采动应力场的叠加效应及诱冲机理与前兆判据这一科学问题。开展顶板疏水过程岩体力学性质变化研究,获得承压水运移对裂隙岩体力学性质影响机制,构建固流耦合损伤本构模型;开展采前钻孔疏水和采中导水裂隙疏水过程模拟研究,获得不同疏水阶段流场时空演化规律;综合流场演化与含水层局部力学性质变化,揭示顶板疏水过程覆岩应力场动态变化及其对下伏采动应力场的叠加效应;基于煤岩破坏能量准则,获得疏水-采动条件下冲击地压孕育及发生条件,揭示冲击地压发生机理;根据流场与叠加应力的定量关系,建立冲击地压流体前兆判据。研究成果可为顶板富水矿井冲击地压灾害源头治理问题提供有力理论基础。

项目名称:高应力巷道围岩分区损伤演化与逆序释能致冲机理研究

负责人简介:代连朋,男,31岁,博士,毕业于东北大学,辽宁大学灾害岩体力学研究所副教授,硕士生导师,中国岩石力学与工程学会矿山冲击地压专委会委员,辽宁大学青年拔尖人才。2022年正式入职辽宁大学,现担任国际期刊《Geohazard Mechanics》创刊执行编辑,《Rock Mechanics and Rock Engineering》等国际SCI岩土领域期刊审稿人,辽宁大学校团委国际期刊运营社团指导教师。科研方向为矿山冲击地压发生机理与预测防治关键技术研发,参与国家级课题4项、企业横向课题10余项;发表学术论文28篇;授权发明专利24项,其中,国内专利21项,美国专利3项。针对我国山西、山东、内蒙古等多处冲击地压矿区,长期深入煤矿生产一线,定量化研究煤矿冲击地压发生临界应力与临界能量条件,揭示冲击地压发生的主控因素及其耦合致灾规律,指导煤矿现场防灾减灾,使得煤矿冲击地压防治技术做到有理可依、有的放矢。

项目类型:青年项目

项目简介:高应力冲击地压巷道开挖后,围岩在加卸荷作用下向平衡态渐进演化过程中将不可逆地发生分区梯度损伤变形,当损伤变形达到临界值时巷道极易受扰失稳发生冲击地压与动力垮冒灾害。项目针对巷道围岩分区损伤演化与失稳冲击逆序释能机理,将采用围岩分区损伤变形演化特征参量直接建立巷道冲击地压逆序释能临界条件与释能能力计算方法,以期建立科学有效、强可操作性的冲击地压启动判据与冲击烈度评价方法。研究成果将围岩分区损伤演化特征参量直接用于刻画巷道冲击地压释能启动临界指标与释能能力评价方法,可为冲击地压监测预警与工程防治提供更科学简便的判识准则与设计依据。

项目名称:InCo双金属单原子纳米酶原子结构的精确调控及中性氧还原机理研究

负责人简介:冯小庚,讲师,博士研究生,2020年10月入职辽宁大学化学院。主要从事电化学催化、电化学传感器与电增强吸附方向的研究。以第一或通讯作者身份在ACS Applied Materials & Interfaces,Journal of Power Sources,Sensors and Actuators B: Chemical,Electrochimica Acta等国际著名期刊上发表多篇SCI论文。申请发明专利3项,主持辽宁省自然科学基金1项、辽宁大学青年科研基金1项,以主要技术骨干参与省级或市级科研项目3项,主持或参与辽宁大学本科生教学改革项目多项,发表教改论文多篇。

项目类型:青年项目

项目简介:作为可穿戴/植入式医疗健康监测设备核心供能部件的酶生物燃料电池目前存在阴极反应动力学缓慢,输出功率偏低的问题,限制了其商业化应用。本项目利用不同区金属原子的p-d轨道杂化作用,制备InCo双金属单原子纳米酶催化剂,并对材料的催化反应机理进行探究,阐明双金属单原子纳米酶的构效关系。本项目为构建安全高效的非生物、非贵金属中性ORR催化剂提供有效的理论指导和实际探索,对酶生物燃料电池及柔性可穿戴设备的发展及实际应用具有重要的意义。

项目名称:基于RAFT聚合构建多重协同增效的聚离子液体及其性能调控机制研究

负责人简介:刘娜,稀散元素化学研究所助理研究员,2012年以直博生的身份被保送到中国科学院长春应用化学研究所,在高分子物理与化学国家重点实验室完成博士学位,多年来一直从事功能化高分子或拓扑结构高分子材料的构建、性能研究及其应用等工作。主持辽宁省教育厅揭榜挂帅服务地方项目1项,辽宁省科技厅博士科研启动基金1项,横向课题2项。在Polymer Chemistry,Polymer,Dalton Transactions等国际知名期刊上发表SCI论文10余篇,申请发明专利20余项,授权专利4项。

项目类型:青年项目

项目简介:本项目旨在构筑结构可控、性能可调PILs材料:合成含有-COOH、-OH及氮杂环活性位点的ILs单体,系统研究阴阳离子结构及功能化基团对微观组成的影响;采用RAFT聚合法制备结构可控PILs共聚物,研究RAFT链转移剂结构、单体投料比及加料顺序对PILs分子量大小及序列结构的影响;加入交联剂或金属盐制备多重协同增效交联结构PILs材料,考察交联剂分子量和结构、金属盐种类及与功能化基团比例对相互作用强度的影响;结合理论计算,阐明PILs组成、微观结构及动态相互作用对性能的影响,建立PILs可控制备与性能调控理论模型。本项目的实施,立足解决自修复PILs力学强度低的问题,为高性能PILs材料的设计与开发提供理论依据。

项目名称:锰氧化物磁改性生物炭对好氧发酵腐殖化进程的催化性能及机理研究

负责人简介:齐海石,博士研究生,生命科学院副教授,研究方向为环境微生物。

项目类型:青年项目

项目简介:好氧堆肥是有机固废资源化处置的主要方式之一,生物炭因其良好的理化特性及农艺效益,作为功能材料应用到好氧发酵中,对好氧发酵体系优化、温室气体减排、腐殖化进程调控及产品品质提升等方面具有巨大的潜力。最终以期建立锰改生物炭催化联合微生境限制因子优化的调控体系,为有机固废高质资源化利用技术注入新的内涵。

项目名称:基于功能多孔金属膦酸盐的合成氨电催化剂的设计构筑及结构性能研究

负责人简介:孙颖,辽宁大学化学院/清洁能源化学研究院助理研究员,硕士研究生导师,Resources Chemicals and Materials期刊青年编委,沈阳市化学会理事,沈阳市青年拔尖人才,主要从事先进纳米材料在光/电催化能源转化领域中的应用研究,如电催化氮气还原产氨和二氧化碳还原等。目前,在Nano-Micro Letters,Journal of Energy Chemistry和《化学通报》等杂志上发表学术论文20余篇,影响因子总和207.4,申请专利13项,已经授权6项;主持省级项目2项,横向课题1项,国家级重点实验室开放课题2项,省级重点实验室开放课题1项,校级项目1项;参与国家级项目2项,省级项目3项;获辽宁省自然科学学术成果奖等奖励。

项目类型:青年项目

项目简介:氨是一种重要的化工原料,也是一种重要的储能中间体和无碳能源载体。目前,氨的合成主要使用能源密集型的哈伯法,该法能耗高、投资大、存在难以避免的环境污染和生态问题。因此,研究开发低碳、低能耗、清洁的合成氨新技术意义重大。迄今,大量有关电催化产氨催化剂的研究,普遍存在一些共性问题:催化剂的活性低、产氨效率低、法拉第效率差、需提供外加质子供体等。针对这些问题,申请人提出一个新的思路:基于功能化多孔金属膦酸盐,设计创制新结构高性能的电催化氮还原合成氨催化剂。本项目将系统研究功能化多孔金属膦酸盐的精细可控合成方法,揭示多孔金属膦酸盐基电催化合成氨的催化性能和催化机理,建立精细调变催化剂性能的新方法,诠释多孔金属膦酸盐基合成氨电催化剂的结构-组成-电催化氮还原性能间的本征构效关系。项目的实施,将为性能优异、成本低廉的金属膦酸盐基电催化合成氨催化剂的创制提供新思路,有助于丰富多孔金属膦酸盐、电催化合成氨技术等学科的内涵,为构筑新结构高性能电催化氮还原产氨催化剂提供坚实科学依据。

项目名称:稀土基双钙钛矿纳米晶白光发光二极管关键问题研究

负责人简介:武秀峰,辽宁大学物理学院副教授。入选沈阳市高层次人才(拔尖人才D类)。长期从事纳米光电材料及相关光电器件研究,并在钙钛矿纳米晶的光电性质及其发光二极管、光电探测器等器件制备方面取得一系列创新性成果。近年来在Small、Small Methods、Chemical Engineering Journal、Nanoscale等国际重要期刊发表SCI检索论文10余篇,并获得两项国家发明专利授权。

项目类型:青年项目

项目简介:钙钛矿纳米晶吸收截面大,发光效率高且载流子迁移率大,在白光发光二极管方面展现出良好的应用前景。但目前白光钙钛矿纳米材料及器件的激子辐射复合效率低和显色性差等问题限制了白光器件的发展。本项目以镧系离子掺杂稀土基双钙钛矿纳米晶为研究对象,以获得高效电致白光发光二极管为目的;围绕镧系离子掺杂稀土基双钙钛矿纳米晶发光机制和器件中载流子输运机制两个科学问题,进行相关研究。首先,揭示稀土基双钙钛矿的局域结构对镧系离子光学特性的调控规律,探究实现镧系离子掺杂稀土基双钙钛矿纳米晶高效稳定发光的策略;随后,通过能级结构测试和荧光动力学分析,研究金属离子掺杂对稀土基双钙钛矿与镧系离子间能量传递过程的影响,揭示发光机理;最后,通过对器件进行光电特性测试,探究各种因素与器件中载流子输运特性的关联,提出构筑高效白光电致器件的方案。

项目名称:收入极化对于代际流动性影响的理论与实证研究

负责人简介:国宁宁,辽宁大学李安民经济研究院,助理教授。本科毕业于西北工业大学,获理学学士学位。硕士毕业于台湾成功大学,获经济学硕士。博士毕业于纽约州立大学石溪分校(美国),获经济学博士学位。主要研究领域为劳动经济学,城市经济学以及应用计量经济学。目前有一篇论文发表于Labour Economics,并主持国家自然科学基金(青年项目)一项。

项目类型:青年项目

项目简介:在当前我国面临较为严峻的收入极化倾向,中等收入群体存在“M型”塌陷风险的情况下,保障乃至提升代际流动性以促进共同富裕的实现是我国当前的重大需求之一。本项目致力于解决这一需求背后的关键科学问题:收入极化对于代际流动性的影响及其作用机制。本项目通过估计省级行政区的收入极化程度与代际流动性,首次测算我国收入极化与代际流动性之间的相关关系。通过构建基于家庭人力资本投资和空间均衡概念的一般均衡模型,本项目能够分析收入极化对于代际流动性影响的作用机制。通过求解该模型的一个简化版本得知,收入极化会降低代际流动性,使得不同家庭背景的孩子的机会也更加两极分化。本项目还利用交乘项模型、Probit模型、工具变量回归和中介效应模型分析收入极化与代际流动性之间的因果关系,并通过Shapley Value分解法定量评估二者之间各种关联机制的相对重要性。最后基于研究成果提出切实可行的提高代际流动性的政策建议。

项目名称:东北黑土区种养循环模式的环境-经济协同机制与提升策略研究

负责人简介:赵哲,辽宁大学经济学院副教授,硕士生导师。主要从事农业经济理论与政策、环境经济等相关研究,在Technological Forecasting and Social Change、Journal of Cleaner Production、China Agricultural Economic Review等期刊上发表学术论文20余篇,出版专著1部,撰写的资政报告得省部级领导肯定性批示。先后主持国家自然科学基金青年项目、教育部产学研协同育人项目、辽宁省哲学社会科学规划基金项目等。担任中国农学会农业产业化专业委员会委员、中国高教学会农林教育专业委员会委员、《发展地理学前沿》和Frontiers in Sustainable Resource Management期刊编委。入选辽宁省哲学社会科学青年人才和沈阳市高层次人才。

项目类型:青年项目

项目介绍:研究紧密围绕东北黑土区黑土地保护与利用的农业系统可持续性,基于农业经济与政策科学的研究范式,按照“构建框架-评估效益-揭示机制-提炼策略”的思路开展种养循环模式的环境-经济协同机制与提升策略研究。研究将科学构建东北黑土区种养循环模式的环境-经济协同分析理论框架;定量评估东北黑土区种养循环模式的环境效应、经济效益以及环境-经济协同效益;分析东北黑土区种养循环模式的环境-经济协同提升制约因素,剖析其归因与机理,识别环境-经济协同提升空间;刻画不同情景下的种养结构优化方案;形成环境-经济协同提升目标下的种养循环优化路径;提炼东北黑土区种养循环模式的环境-经济协同提升策略,为深化农业供给侧结构性改革、落实“藏粮于地、藏粮于技”战略以及东北黑土区种养结构与布局调控提供决策参考。

项目名称:BiFeO3超薄膜铁电性的调控及物理机制研究

负责人简介:姚小康,男,中共党员,物理学院讲师,2022年6月获中国科学院物理研究所理学博士学位,2023年3月加入辽宁大学,现任物理学院讲师,2023年7月起在中国科学院物理研究所从事博士后研究工作,致力于功能氧化物薄膜新颖特性的量子调控、物理机制及器件开发,当前专注的研究方向:1.通过引入界面效应,调控二维极限厚度的钙钛矿氧化物超薄膜的铁电性,理解超薄膜中存在稳定、可翻转电极化的物理本质。2.通过操控铁电畴及畴壁,研究基于自支撑铁电氧化物薄膜的铁电隧道结和畴壁存储原型器件。

项目类型:青年项目

项目简介:当铁电薄膜的厚度减小到晶胞尺寸时,铁电性在界面诱导的退极化场作用下通常会劣化甚至消失。本项目拟在全钙钛矿金属氧化物电极/铁电氧化物薄膜/金属氧化物电极外延异质结构中,通过改变金属电极的化学成分,研究由此可能引起的界面电荷转移、氧空位积累、氧化物电极中的离子位移以及压缩应变等因素对超薄膜铁电性的调控,并借助第一性原理密度泛函理论计算和相场模型阐明铁电超薄膜中存在稳定、可翻转极化的物理本质,目标是通过优化实验参数,在单个晶胞厚度的铁电薄膜中获得可持续的铁电极化。本项目研究有助于理解超薄膜中铁电性的物理机制,并提高趋于小型化发展的非易失性纳米电子器件性能。

项目名称:非典型蛋白激酶C在B淋巴细胞介导免疫应答中的作用机制研究

负责人简介:曾颖玥,女,副教授,硕士生导师,清华大学生物学博士,现任生命科学院生物技术专业系主任。主要从事分子荧光成像、细胞机械力感知、分子育种等工作。先后主持和参与辽宁省重点研发计划、辽宁省教育厅自然科学基金面上项目、辽宁省教育厅自然科学基金一般项目等基金。在《The European Journal of Immunology》《Science Signaling》《Science China(Life Sciences)》等杂志发表论文10余篇,参编中文专著1部、英文专著1部。获辽宁省挑战杯大学生创业计划大赛优秀指导教师、辽宁省教学大赛三等奖、辽宁大学优秀本科主讲教师等荣誉,主讲课程获评辽宁省一流本科课程、辽宁大学本科课程思政示范课。

项目类型:青年项目

项目简介:对B细胞免疫应答过程的详尽了解是疫苗设计与药物开发的先决条件。蛋白激酶C(PKC)是调控B细胞活化、信号传导和增殖的重要分子,其中非典型亚型PKC(包括PKCζ与PKCλ/ι)具有极高的B细胞免疫应答调控及淋巴瘤治疗靶点潜能。结合高速高分辨率活细胞成像技术和B细胞机械力感知研究手段,申请人发现:1)B细胞对机械力的感知会影响其免疫应答功能;2)典型PKC及新型PKC分子能调控B细胞活化、机械力感知与抗体产生;3)非典型PKC可显著增强B细胞的活化。因此提出假设:非典型PKC可以通过介导B细胞的机械力感知从而影响B细胞免疫应答过程,包括早期活化、信号传递及抗体产生等。本项目拟系统性阐明非典型PKC在B细胞免疫应答中的作用机制,进一步拓展对B细胞免疫活化和分子机理的研究,加深对淋巴细胞机械力感知的理解,为淋巴瘤及自身免疫疾病药物研发提供新靶点,为疫苗开发提供新思路。

项目名称:预设时间下异构多智能体系统的安全协同控制研究

负责人简介:蔡玉良,数学与统计学院副教授,硕士研究生导师。近年来一直从事人工智能、多智能体系统协同控制、网络安全、隐私保护等方面的研究工作。在IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems、IEEE Transactions on Cybernetics、 IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems等知名期刊上发表学术论文50余篇。以第一作者发表SCI期刊论文22篇,其中IEEE汇刊5篇。发表ESI高被引论文3篇,1篇被评为“ESI高被引论文,热点论文,中国百篇最具影响国际学术论文”。此外,申请人负责辽宁省自然科学基金计划博士启动项目,辽宁省教育厅青年项目,辽宁大学青年科研基金项目等。研究成果获得了辽宁省计算机学会学术年会优秀论文一等奖和二等奖各一项,并获得辽宁省自然科学学术成果奖三等奖。目前担任国际期刊Journal of Artificial Intelligence and Systems编委。

项目类型:青年项目

项目简介:在多智能体系统的分布式协同控制研究中,提高效率、降低能耗和保障安全是三大关键研究目标。然而,当前研究存在预设时间控制依赖拓扑图全局信息、边缘触发控制主要集中于确定且无干扰的系统、网络攻击弹性控制忽略通信链路攻击、传感器攻击以及执行器攻击共存等问题。本项目围绕带有多源干扰的异构多智能体系统展开研究。具体研究内容包括:(1)建立多源干扰表征与估计,提出完全分布式预设时间抗干扰控制策略,在抗干扰同时提高系统收敛速率;(2)充分考虑资源受限情况,提出预设时间边缘事件驱动控制策略,进一步降低通信资源消耗;(3)在此基础上,分析复杂网络攻击对系统性能的影响,提出分布式自适应弹性控制策略保障系统安全。本项目研究将揭示限定时间、资源受限以及网络攻击对系统性能的影响规律,获得闭环系统稳定的各种新型判据及控制器设计方法,进一步完善多智能体系统协同控制理论体系。

项目名称:高静水压处理对蓝莓中花色苷和果胶相互作用影响及复合物抗氧化活性研究

负责人简介:谭畅,博士,讲师,硕士研究生导师。毕业于沈阳农业大学食品科学与工程专业,研究方向为植物功能性成分活性与构效关系,以第一作者身份分别在《Food Chemistry》《Food & Function》《Journal of Functional Foods》和《Food Science and Techonlogy》杂志上发表SCI论文4篇,累计影响因子达18.804,对植物原料中多酚和多糖之间的相互作用、理化性质、功能特性和构效关系有较为深入的研究。曾获“2022年辽宁省大学生食品创新大赛优秀指导教师”称号,目前参与省部级项目1项,与企业合作研发香菇膳食纤维系列等多项产品。

项目类型:青年项目

项目简介:以蓝莓为原料的产品在高静水压(high hydrostatic pressure, HHP)处理过程中会受到压力作用,这会使花色苷和果胶之间相互作用发生改变,这一过程是否会影响二者的结构和理化特性,而不同的花色苷单体与果胶结合后是否会对抗氧化活性有增效作用,针对这些问题,该项目首先对蓝莓花色苷和果胶在HHP处理方式下的结合能力进行研究,以比较不同花色苷单体与果胶在处理前后体系的结合量的变化;利用光谱、色谱、电镜、核磁以及理化行为分析等技术明确HHP处理对花色苷单体和果胶结合的结构变化特征,解析处理前后花色苷和果胶的相互作用规律变化;最后利用分子模拟对接和分子动力学模拟技术模拟构象,并对复合物的体外模拟消化与细胞抗氧化能力进行评价,以筛选出抗氧化活性最佳的复合物。该项目为提高蓝莓产品加工的稳定性以及解析蓝莓中果胶对花色苷功能特性的影响机制奠定基础,也为新型食品的构效关系与产品开发提供新的思路。